Während wir im letzten Blog zum Wissenstransfer hauptsächlich etwas über die unterschiedlichen Arten der Wissensvermittlung bei Unternehmen und Hochschulen erfahren haben, konzentrieren wir uns heute auf eine ganz spezielle Form des Wissenstransfers, nämlich dem von technologiegebundenem Wissen. Und hierfür ist der Technologietransfer zuständig.

Mit dem Fall des Professorenprivilegs im Jahre 2002 bemüht sich die Wissenschaft seitdem, gezielt neu entwickelte Technologien in die Wirtschaft zu transferieren (BGBl I, S. 414). Während sich davor Erfindungen allein in der Hand der Hochschullehrenden befand, lag es auch an ihnen, ob und wenn ja, wie die Kommerzialisierung bzw. der Transfer zu erfolgen hatte. Statistische Erhebungen haben gezeigt, dass ca. 70% der angemeldeten Patente auf Unternehmen zurückzuführen waren und gerade mal 4% auf Lehrende und Forschende an Hochschulen (Studie von EFI und Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, 2012). Dies war und ist noch immer der Tatsache geschuldet, dass Transfer an den Hochschulen keine bedeutende Rolle spielt und Veröffentlichungen und die damit verbundene Drittmitteleinwerbung einen sehr viel höheren Stellenwert einnehmen, weil diese durch das bestehende System belohnt werden. Transfer wird zwar als dritte Säule bezeichnet und gilt neben Forschung und Lehre als eine zentrale Aufgabe der Hochschulen, gelebt wird dieses Konstrukt aber noch nicht.

Das führt dazu, dass Ergebnisse an den Hochschulen primär immer noch schnellst möglich publiziert werden und damit für eventuelle Patentanmeldungen verloren gehen, da sie als Vorveröffentlichungen gelten. Darum wurden an den Hochschulen Technologietransferabteilungen etabliert, um sich dem Problem verstärkt anzunehmen.

Doch was sind eigentlich die Aufgaben einer Technologietransferabteilung?

Klassischerweise gehören hierzu:

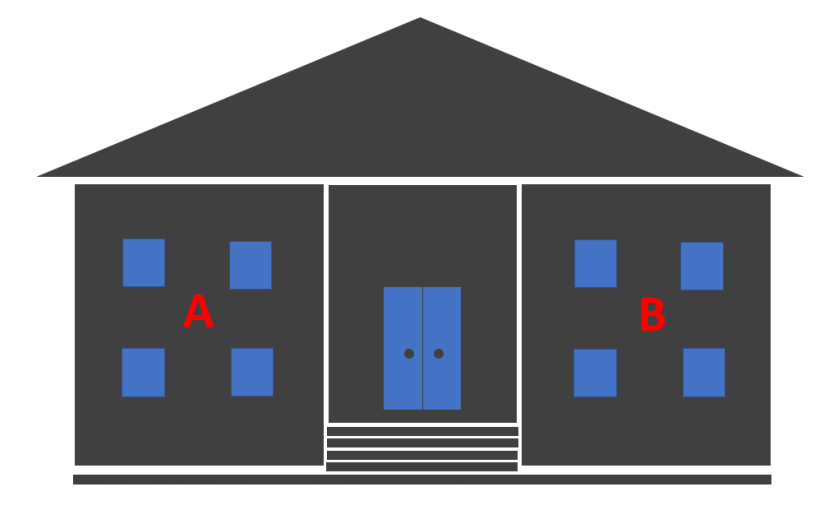

Beim Technologietransfer gibt es zunächst zwei Orientierungsrichtungen, wobei hier das push-pull-Modell seine Anwendung findet, denn auf der einen Seite haben wir die Erfindungen, die technologischen Errungenschaften, die auf den Markt drängen (push) und zum anderen sind da die Unternehmen, die kontinuierlich nach Innovationen suchen und hier auch schon mal die Unterstützung von Hochschulen in Anspruch nehmen (pull). Sowohl Angebot als auch Bedarf führen zum Transfer, nur die Orientierung und die Vertragsbedingungen ändern sich.

Beim „Push“ wird zuerst ein Angebot an Technologie geschaffen, von dem die Entwickelnden der Meinung sind, dass es einen Markt gibt und sich nun auf die Suche begeben, einen wirtschaftlichen Partner zu finden, der ihnen den Marktzugang bereitet. Beim „Pull“ herrscht ein Innovationsbedarf, d.h. es können z.B. Probleme aufgetreten sein, die eine Lösung benötigen oder es kann ein technologischer Wunsch existieren, der bedient werden will. Auch hierbei sind technologische Entwicklungen in Hochschulen bzw. Unternehmen gefragt (siehe auch Michael J.C. Martin’s Publikation von 1994: Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology-based Firms).

Abbildung 1: Technologietransferorientierung

Wird Technologie oder Wissen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation vermittelt, dann spricht man von intraorganisatorischem Transfer. Dies sind z.B. alle Veranstaltungen an einer Hochschule, bei denen Studierenden und Mitarbeitenden z.B. Wissen in Form von Vorlesungen, Seminaren, Kolloquien oder Praktika vermittelt wird.

Abbildung 2a: Intraorganisationaler Transfer: Ergebnisse werden z.B. intern von der Forschungsabteilung (A) zur Verwaltung (B) übermittelt

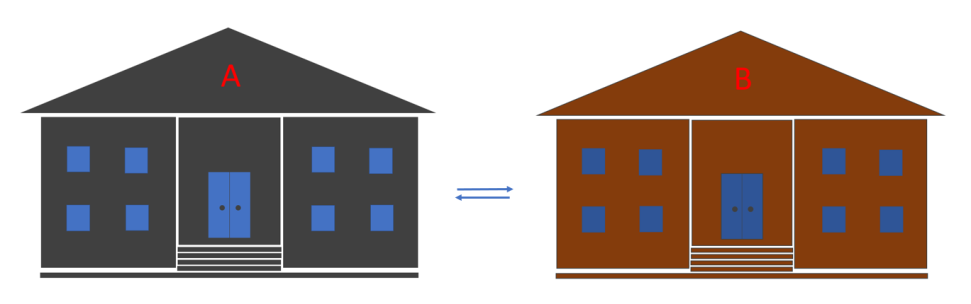

Wird Technologie oder Wissen zwischen gleichartigen Organisationen (z.B. Hochschulen) ausgetauscht oder vermittelt, dann geschieht dies zumeist über Personaltransfer, Kongresse oder gegenseitige Besuche. Hier spricht man von interorganisatorischem Transfer.

Abbildung 2b: Interorganisationaler Transfer: Ergebnisse werden von einer Organisation zur anderen übermittelt

In beiden Fällen handelt es sich sowohl bei der Technologie als auch bei dem Wissen, das vermittelt wird, um offenes bzw. bereits publiziertes oder nicht schützbares Wissen. In Unternehmen ist es üblich, dass neues, ungeschütztes Wissen bzw. neue Technologie erst dann zwischen Organisationen bekannt gegeben werden, wenn beide Seiten eine entsprechende Verschwiegenheitserklärung abgeben, um sowohl die neue Technologie als auch das bekannt gegebene Wissen intern zu schützen. Hier spricht man von rechtlich bindenden Erklärungen wie z.B. einem CDA (confidential disclosure agreement) oder einem NDA (non disclosure agreement).

Werden die Ergebnisse direkt aus der Forschungsabteilung an einen Interessenten, Nutzer oder Käufer vermittelt, handelt es sich um einen direkten Transfer. In den meisten Fällen dürfte allerdings eine Transferagentur oder eine eigene Technologietransferstelle mit entsprechender Verhandlungsexpertise dazwischen geschalten sein, weswegen man hier von indirektem Transfer spricht. Das wiederum kann dann Vor- aber auch Nachteile haben.

Beim Technologietransfer werden zwei Arten unterschieden:

Bei beiden handelt es sich um planvolle, zeitlich begrenzte, privatwirtschaftlich oder staatlich unterstützte Prozesse, die vertraglich geregelt sind. Zu den freien Technologien zählt man u.a. Patente und Lizenzen, während zu den gütergebundenen Technologien Spezialmaschinen und vollständige Fabrikanlagen gerechnet werden (Meyers Lexikon online).

Wie oben bereits ausgeführt wurde, hat sich der Technologietransfer neben dem Wissenstransfer und der Ausgründungsszene an Universitäten etabliert. Genau genommen gehört dieser sogar laut Landeshochschulgesetz zu den Aufgaben einer jeden Hochschule, sowie Forschung und Lehre (LHG Baden-Württemberg §2 Abs. 5, 2005, Fassung vom 17.12. 2020). Bei technisch orientierten Unternehmen ist der Technologietransfer Teil der Innovationsprozesskette und sollte in jeder Innovationsstrategie verankert sein. Hier nun ein kleiner Einblick in die Aufgabenwelt der Technologietransferabteilungen:

Validierung, Bewertung und Betreuung von Ideen und Erfindungen

Jede Erfindung, jeder Prototyp und jede Innovation waren am Anfang mal eine Idee. Und diese Ideen gilt es zu ernten und zu wertschätzen, denn sie sind der Zukunftsmotor jedes Unternehmens und jeder Forschungseinrichtung. Um an die Ideen der Angestellten bzw. der Forschenden heranzukommen, können die Verantwortlichen z.B. interne Ideenwettbewerbe starten, Ideen-Scouts losschicken oder Ideen-Sprechstunden einrichten. Diese Ideen müssen dann begutachtet, bewertet, überarbeitet, geformt und neu ausgerichtet werden, bevor aus den Rohdiamanten dann Schmuckcolliers bzw. technische Prototypen entstehen können. Da dieser Prozess meistens mehrere Durchläufe benötigt und nicht immer positiv verläuft, ist es umso wichtiger, dass die Ideengeberinnen und Ideengeber gut betreut und beraten werden.

Entwicklung von passenden Verwertungsstrategien für kommerziell interessante Produkte und Dienstleistungen

Für jede Idee, die zu einem verwertbaren Produkt oder einer Dienstleistung führt, muss eine an die potenzielle Kundschaft angepasste Strategie vorbereitet werden. Um diese Strategie aufstellen zu können, muss man sich im Vorfeld darüber klar sein, was man mit dem entwickelten Produkt bzw. der neuen Dienstleistung erreichen möchte. Dazu gilt es den Zielmarkt zu definieren und die Player zu recherchieren. Für das eigene Produkt gilt es das Alleinstellungsmerkmal (Neudeutsch: Unique Selling Point bzw. USP) zu bestimmen und eine Argumentationsliste für das Verkaufsgespräch zu erstellen.

Marketing von aktuellen, verwertbaren Forschungsergebnissen

Um neu entwickelte und sofort verwertbare Ergebnisse an die entsprechenden Zielpersonen bringen zu können, gilt es sich mit den gängigsten Marketingmaßnahmen zu beschäftigen und diese gezielt einzusetzen. Zu den Klassikern gehören dabei Social-Media-Kanäle, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Versand, Mobile Marketing, Eventmarketing, Pressearbeit und Printversand. Gerade bei den modernen Onlinemedien gilt es unternehmensspezifische Plattformen zu bespielen, aber auch die Eigenwerbung auf der Homepage mit herunterladbaren Kurzpräsentationen darf nicht zu kurz kommen. Des Weiteren haben sich Infomessen bewährt, bei denen der Technologietransfer Ergebnisse präsentieren kann und im direkten Austausch mit Firmenvertreterinnen und -vertretern steht. Und man sollte auf keinen Fall altbewährte Methoden wie das Telefonieren und den Versand von Printmedien unterschätzen.

Anbahnung, Verhandlung und Abschluss der kommerziellen Verwertung inkl. Auswahl geeigneter Lizenznehmer und Kooperationspartner

Sowie man geeignete Partner für das Anbieten der eigenen Ergebnisse gefunden hat und man über interessierte Gespräche hinaus, Vertragsverhandlungen anbahnen möchte, empfiehlt es sich neben den Verschwiegenheitserklärungen (NDA oder CDA) auch noch eine Absichtserklärung zu vereinbaren. Diese können u.a. folgende Bezeichnungen tragen:

Im Grundsatz enthalten alle diese Erklärungen eine Beschreibung von geplanten Vertragsinhalten und entweder eine einseitige oder beidseitige Erklärung, einen Vertrag mit entsprechendem Inhalt abschließen zu wollen. Solche Erklärungen können, müssen aber nicht rechtsverbindlich sein. Rechtlich unverbindlich sind häufig jene Formulierungen, die den Inhalt des zukünftigen Vertrages betreffen sowie die Beschreibungen der Modalitäten des geplanten Verhandlungsablaufs. Mit diesen Instrumenten wird kein Vorvertrag abgeschlossen und es besteht kein Anspruch auf Abschluss des geplanten Vertrages. Trotz ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit können sie für die Auslegung des späteren Vertrages bedeutsam sein. Jedoch können ebenfalls rechtlich verbindliche Bestimmungen mit aufgenommen werden. Diese beziehen sich dann häufig auf den Fall des Verhandlungsabbruchs. Die Kostenverteilung wird üblicherweise auch verpflichtend geregelt. Gleiches gilt für die Einhaltung von Geheimhaltungspflichten sowie bisweilen zur gegenseitigen Exklusivität der Verhandlung (Adjuga.de).

Um eigene Ergebnisse im technischen Bereich vor fremdem Missbrauch zu schützen, empfiehlt es sich, diese zur Patentierung anzumelden. Einfach ausgedrückt, ist ein Patent dafür da, die eigene Erfindung alleine benutzen zu können und sie anderen zu verbieten. Dadurch können die eigenen Investitionen und Leistungen vor Nachahmern und Fälschern geschützt werden. Nutzen diese trotzdem die Erfindung ohne die Erlaubnis der Patentinhaberin bzw. des Patentinhabers, liegt eine Patentverletzung vor und diese kann vor Gericht eingeklagt werden. Patente können in verschiedenen Ländern angemeldet werden und die darin beschriebenen Erfindungen sind dann auch in diesen Ländern geschützt. Patente können zudem verkauft werden, müssen aber nicht. Denn man kann mit ihnen auch kontinuierlich Geld verdienen, indem man Rechte zur Nutzung gegen Gebühr „ausleiht“. Doch dazu später.

Bevor eine Erfindung zum Patent gekrönt wird, müssen zuerst noch einige wichtige Schritte durchlaufen werden. Am Anfang steht die Erfindungsmeldung, z.B. beim hauseigenen Technologietransfer. Dieser prüft vorab, ob eine Patentanmeldung beim deutschen oder europäischen Patentamt überhaupt Sinn macht, z.B. ob keine Vorveröffentlichung vorliegt, ein ähnliches Patent schon vorliegt oder die Erfindung vielleicht gar nicht patentierbar ist. Können alle Bedenken ausgeräumt werden, wird die Erfindungsmeldung, häufig mit tatkräftiger Hilfe und Unterstützung von Patentanwälten, in eine Patentanmeldung gewandelt und dem entsprechenden Patentamt vorgelegt. Für manche Erfindungen, die ausschließlich den deutschen Markt und dann auch nur Nischenmärkte bedienen wollen, mag es durchaus auch aus Kostengründen sinnvoll sein nur im eigenen Land ein Patent anzumelden. Bei anderen Patenten, die ein größeres Marktpotenzial erzielen können, empfiehlt es sich gleich ein europäisches Patent anzumelden, während in hochkomplexen Bereichen, wie z.B. der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilbranche und der Biotechnologie, die Anmeldung zum Weltpatent der richtige Weg sein könnte.

Nachfolgend ist der Weg der Patentanmeldung beim europäischen Patentamt (EPO.org) aufgezeigt:

© EPA

Nach der Einreichung einer Patentanmeldung z.B. beim europäischen Patentamt (EPA), wird diese dahingehend überprüft, ob Anmelde- und Formerfordernisse erfüllt sind. Ist dies der Fall, erstellt das EPA einen Recherchebericht mit einer Auflistung ähnlicher Erfindungen und bittet die Anmelderin bzw. den Anmelder um Stellungnahme. Wird die Patentanmeldung nicht zurückgezogen, veröffentlicht das EPA die Anmeldung inklusive des Rechercheberichts. Nachfolgend wird das EPA eine Sachprüfung durchführen. In dieser Zeit können Dritte Einwendungen gegen die Patentanmeldung erheben. Bei begründetem Einspruch kann das EPA die Anmeldung zurückweisen. Falls die Prüfung jedoch positiv beschieden wird, erfolgt die Patenterteilung und dessen Veröffentlichung. Doch hiermit ist der Weg noch immer nicht beendet, denn nun kann die Erfinderin bzw. der Erfinder das Patent in verschiedenen ausgewählten Ländern validieren oder ein Einheitspatent mit einheitlicher Wirkung beantragen. Gut zu wissen ist auch, dass gegen das bestehende Patent jederzeit Einspruch von Seiten Dritter erhoben werden kann und das EPA dann eine Entscheidung herbeiführen muss, die auch wieder mit Beschwerde angefochten werden kann. Viele dieser Schritte sind kostenpflichtig und auch die Erhaltung eines Patents ist mit Gebühren belegt, die sich wie bei einem guten Wein mit dem Alter stetig erhöhen.

Somit ist ein Patent auch nur dann sinnvoll, wenn man es nutzen möchte, um die eigene Erfindung zu schützen oder sie zu verwerten. Und neben dem Verkauf von Patenten besteht auch die Option, diese zu lizensieren. Aber was sind eigentlich Lizenzen und wie generiert man hiermit Einnahmen?

Laut legal-patent.com bedeutet der Begriff der Lizensierung im rechtlichen Sinne einem Dritten ein positives Benutzungsrecht an einer geschützten Erfindung zu übertragen. Und hierfür gibt es gute Gründe, hier schon mal drei:

Entscheidend für die Höhe der Lizenzen sind Freiheiten bzw. die Einschränkungen, die man mit der Lizenzvergabe und der Nutzung der Rechte vergibt:

Bei der einfachen Lizenzvergabe darf der Lizenznehmer eigentlich nur die Erfindung nutzen und zahlt dafür eine Lizenzgebühr. Das einfache Lizenzmodell kommt z.B. sehr häufig bei Softwarenutzung vor.

Abbildung 3: Aufgabenfelder beim Verwalten des Patentportfolios

Zu der Verwaltung eines Patentportfolios gehören verschiedene Aufgabenfelder, die sich jeweils mit unterschiedlichen „Reifegraden“ eines Patents oder einer Patentfamilie beschäftigen. Am Anfang des Aufbaus eines Patentportfolios steht die Analyse: Was sagt der Markt, wie ist der Stand der Technik, wie bewerte ich die Erfolgsaussichten und was gibt es an vergleichbaren Technologien? Im nächsten Schritt gilt es, sich einen Überblick über die Patentlandschaft zu verschaffen, evtl. bestehende Portfolios abzubauen, neue Portfolios zu analysieren und sich für eine defensive oder aggressive Patentstrategie zu entscheiden, wenn es um den Aufbau eines neuen Portfolios geht. Beim Aufbau eines Patentportfolios können bestehende Patente gegenüber Angriffen von Konkurrenten verbessert werden, neue verwandte Patente können hinzuerworben werden, um die Patentfamilie zu erweitern und zu stärken. Ein breit aufgebautes, international angemeldetes Patentportfolio hilft, Patentumgehungen und Patentverstöße schnell zu erkennen und Maßnahmen dagegen einzuleiten, bevor die Konkurrenz es schafft, einen Markt mit der Imitation aufzubauen. Bestehende Patente sind immer Angriffen ausgesetzt, sei es durch Reverse Engineering (Nachbau durch umgekehrte Entwicklung) und Produktzerlegung sowie Patentignorierung. Besonders in Bereichen, wo hohe Gewinne erzielt werden und Strafen bei Patentverletzungen vergleichsweise gering ausfallen wie z.B. in der Biotech-Branche und im Pharmabereich, sehen sich bestehende Patente der Umgehung und vor allem der Nicht-Beachtung ausgesetzt. Hier ist es wichtig, rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten und auch wenn Gerichtsverfahren teuer und aufwendig sind, diese mit Hilfe von Fachkanzleien umgehend anzustrengen, bevor der Schaden durch die Konkurrenz ins Unermessliche geht. Da Patente nach der Anmeldung genau wie gute Weine und guter Käse immer teurer werden, ist es nur dann sinnvoll Patente zu halten, wenn sie sich finanziell auch tragen, d.h. wenn sie verkauft oder lizensiert werden können. Daher muss für jedes patentierte Produkt auch rechtzeitig eine fundierte Kundensuche betrieben werden.

Aufbau eines vitalen Netzwerkes mit Kontakten zu Industrie, Verbänden, Förderern und Entscheidungsträgern

Der Aufbau eines vitalen Netzwerks mit Kontakten zu Industrie, Verbänden, Förderern und Entscheidungsträgern ist für die Arbeit des Technologietransfers essentiell, denn das bestehende Patentportfolio will nicht nur gepflegt und organisiert sein, es muss auch Erträge einbringen.

![]()

© Rawpixel / Fotolia

Die Dual-Use Problematik

Die Dual-Use Problematik beschreibt die prinzipielle Doppelverwendbarkeit von Technologien und Gütern sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) weist deswegen darauf hin, dass an Hochschulen Wissensgebiete bzw. deren damit verbundenes know how exportkontrollrelevant sein können. Die betroffenen Wissensgebiete sind u.a.:

Dass zivile Forschungsexperimente für biologische Kriegsführung missbraucht werden können, zeigt folgendes Beispiel eines ungewollten Technologie- und Wissenstransfers:

Wissenschaftler in Australien forschten an einem fortpflanzungshemmenden Mittel und veränderten dazu ein Mäusepockenvirus mit gentechnischen Methoden. Der Versuch war zwar erfolgreich, aber das veränderte Virus war nun resistent gegenüber bekannten Impfungen und erwies sich als tödlich. Die Forschungsergebnisse waren nach der Veröffentlichung in einem Fachjournal über das Internet frei zugänglich und erzielte bei Ländern wie Russland, Indien, Pakistan, China, Irak und Iran deutlich erhöhte Zugriffszahlen (BAFA, Technologietransfer und Non-Proliferation, Leitfaden für Industrie und Wissenschaft, Mai 2022). Eine primär zivile Nutzungsabsicht kann hier wohl ausgeschlossen werden.

Weitere Beispiele sind Lippenstifthülsen aus Aluminium, die als Patronenhülsen zweckentfremdet werden können (www.bex.ag) oder aber auch der Einsatz von Drohnen, Sensorik und Satellitentechnologie (EU-Parlament). Viele Güter und Technologien werden erst nach einem Krieg als umgebaute und zweckentfremdete Bauteile identifiziert und finden dann ihren Weg in die entsprechenden Dual-Use-Güterlisten.

Spionage

Neben dem Technologietransfer als gewollte Ausfuhr gibt es auch noch den Tatbestand des ungewollten Technologietransfers, der im Rahmen von immer häufiger auftretenden Spionagetätigkeiten existiert und mit einem kriminellen Innovationsabfluss einhergeht. Marktbeherrschende Technologien können durch Spionagetätigkeiten in Unternehmen bzw. Hochschulen in konkurrierende Hände gelangen, vor allem die von chinesischen bzw. amerikanischen Unternehmen. Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) hat als erste deutsche Universität deswegen alle Personen ausgeschlossen, die allein durch das Chinese Scholarship Council (CSC) finanziert worden sind (Spiegel Panorama, 29.07.2023, 11:48 Uhr).

© Onidji / iStock

Das deutsche Bundesinnenministerium (BMI) warnte im September 2022 bereits vor der Einflussahme Chinas an deutschen Hochschulen. Das BMI sehe die Zusammenarbeit deutscher Hochschulen mit den Konfuzius-Instituten „aus Sicherheitsgesichtspunkten äußerst kritisch und weist die Hochschulen im Rahmen von Sensibilisierungen regelmäßig auf die damit verbundenen Gefahren hin“ (Handelsblatt, 21.09.2022).

Durch Wirtschafts- und Forschungsspionage inkl. ungewolltem Technologieabfluss und dem daraus verbundenen Innovationsdefizit entstehen dem Zielland enorme wirtschaftliche Nachteile, weswegen die BAFA und ihre europäischen Pendants regelmäßig Unternehmen und auch zunehmend mehr Hochschulen bezüglich Exportkontrolle prüfen.

Wissen ist ein kostbares Gut, das in Unternehmen geschützt und zwischen etablierten und neuen Mitarbeitern übertragen werden muss. Hochschulen wiederum übertragen Wissen zurück in die Gesellschaft. Wird Wissen jedoch zwischen Hochschulen und Unternehmen bzw. zwischen Unternehmen ausgetauscht, geht es hier häufig auch um die Verwertung des geistigen Eigentums (IP), das zum Beispiel in technologische Entwicklungen geflossen ist. Hier spielt der Technologietransfer eine wichtige Rolle, weil diese Institution die Kenntnis um die Verwertung und Schutz dieses Wissens hat, zum Beispiel in Form von Patentierung und Lizensierung. Der Schutz von Wissen sichert einem Unternehmen einen technologischen Vorsprung im Wettbewerb und ein Staat, der eine hohe Anzahl von Unternehmen fördert, die viele Innovationen einführen, kann dadurch Wohlstand für die Gesellschaft sichern. Umso wichtiger ist es, dass sich Hochschulen gegen ungewollten Wissensabfluss absichern und Unternehmen Wirtschaftsspionage verhindern.

Auch die Universität Tübingen besitzt einen Technologietransfer, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Euch gerne bei allen Fragen rund um das Thema informieren und beraten:

Technologietransfer der Universität Tübingen