Geschäftsmodell-Innovationen gehören zu den häufigsten Formen von Innovationsmodellen, aber sie zu verstehen ist nicht so ganz einfach. Versuchen wir es mal mit einer Definition:

Unter einer Geschäftsmodell-Innovation versteht man die Entwicklung neuer, einzigartiger Konzepte zur Unterstützung der finanziellen Lebensfähigkeit einer Organisation, einschließlich ihrer Mission, und der Prozesse zur Verwirklichung dieser Konzepte.

Okay. Wer hat’s verstanden? Versuchen wir es nochmal mit einem Statement der BCG (Boston Consulting Group):

„Die Kunst der Geschäftsmodell-Innovation liegt in der Verbesserung von Vorteil und Wertschöpfung durch gleichzeitige und sich gegenseitig unterstützende Änderungen sowohl am Wertangebot eines Unternehmens an die Kunden als auch am zugrunde liegenden Betriebsmodell.“

Jetzt wird’s schon ein wenig klarer. Zerlegen wir mal diese Aussage in ihre Bestandteile und schauen wir uns zuerst einmal an, was ein Geschäftsmodell überhaupt ist. Das Geschäftsmodell beschreibt, wie ein Unternehmen Gewinne erwirtschaften möchte bzw. bereits erwirtschaftet. Das einfachste Geschäftsmodell ist der Handel, der nur durch Angebot und Nachfrage definiert wird. Die Handelsplattform ist der Markt (mobil oder stationär) und die Händler bringen die Waren, die Kunden einen für den Handel dienlichen Gegenwert.

Hätten wir keine Geschäftsmodell-Innovationen würde der Handel noch heute so aussehen bzw. sieht in vielen Ecken der Erde auch tatsächlich noch so aus. Aber mit der Einführung des Geldes, einem „Werteäquivalent“, war es plötzlich möglich, Werte anzuhäufen und Freiheitsgrade zu gewinnen, die Anschaffungen zuließen, die das eigene Handelsangebot so einfach nicht ermöglicht hätte. Oder anders formuliert, wenn man Zucker, Pfeffer und Curry immer nur gegen Ziegen, Kartoffeln und Jutesäcke getauscht bekommt, wird man so schnell keinen Acker und kein Haus erwerben können. Und so hat sich der Markt immer wieder einem Wandel unterzogen. Aus dem Straßenhandel wurde der Marktplatz, später entstand das Shopping-Center und danach die Internet-Shoppingmeile. Geblieben sind einzig die Grundregeln des Handels, nämlich „Ich geb Dir was und dafür bekomm ich was“. Und wenn ich damit erfolgreich sein wollte, dann musste mein „Etwas“ besser oder attraktiver sein als das „Etwas“ der Konkurrenz.

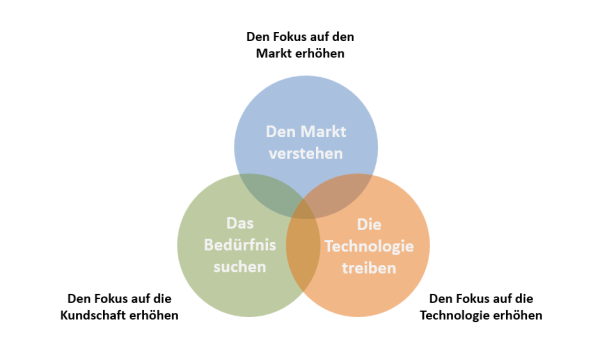

Bevor wir aber wieder zur Geschäftsmodell-Innovation zurückkehren, beschäftigen wir uns noch ein wenig mit dem Markt. Denn den Markt zu kennen und die Kundschaft zu verstehen, sind entscheidende Punkte, wenn man ein bestehendes Geschäftsmodell verbessern oder verändern möchte. Der Markt besteht aus Angebot und Nachfrage. Als Unternehmen stehen wir auf der Seite des Angebots, das wir gerne immer passgenau auf die Kundschaft zuschneiden wollen. Dazu ist es notwendig, den Kundinnen und Kunden genau zuzuhören und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen, um die Nachfrage optimal bedienen zu können. Und damit sind nicht einzelne verrückte Ideen gemeint (also die verrückt schlechten, nicht die verrückt guten), sondern Wünsche und Bedürfnisse, die wiederholt geäußert werden.

Zum Beispiel, wenn Hunderte Kundinnen und Kunden sich über die Parkplatzsituation in der Innenstadt bzw. über die kontinuierlichen Staus bei der Einfahrt in die Stadt beschweren, dann sollten alle Alarmglocken bei den Unternehmen vor Ort klingeln. Denn eine Geschäftsmodell-Innovation war, den Markt in die Randzonen der Stadt zu riesigen Shopping-Centern zu verlagern und dadurch den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen. Die Einführung der Shopping-Malls war in den USA lange Zeit ein großer Erfolg, bis sie von der nächsten Marktabwanderung selbst getroffen wurden, dem Markt im Internet. Diese Geschäftsmodell-Innovation hatte den nächsten logischen Schritt vollzogen. Die Kunden müssen nun gar nicht mehr ins Auto steigen, sondern können bequem von zuhause auf dem Sofa shoppen bis die Kreditkarte glüht.

Nachdem wir den Markt neu definiert haben und es den Kunden extrem einfach gemacht haben, ihr Geld loszuwerden, kommen wir auch schon zur dritten und letzten Komponente, um Geschäftsmodell-Innovationen verstehen und selber umsetzen zu können, nämlich das Werteversprechen. Dieses Werteversprechen bezeichnet man im Neudeutschen als Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point (USP) und beschreibt, warum wir als Unternehmen so viel attraktiver als unsere gesamte Konkurrenz sind und darum die Kundinnen und Kunden, und damit ihr Kapital, an uns binden können. Üblicherweise hilft ein gutes Werteversprechen der Kundschaft

© Verändert nach Kylliäinen, J. Viima 2018 – Innovation Strategy

Will man also eine gute und stabile Geschäftsmodell-Innovation lancieren, dann muss der bestehende Markt verändert oder vielleicht sogar neu geschaffen werden. Gleichzeitig sollte ein neuer Weg gefunden werden, Einnahmen zu generieren oder bestehende zu vermehren, z.B. über neue, technologie-getriebene Plattformen. Last but not least muss die Kundschaft von den neu geschaffenen Werteangeboten überzeugt sein. Hier nun einige Beispiele für die Vielfalt bestehender Geschäftsmodell-Innovationen:

Abonnement-Modelle stehen für Kundenbindung, denn Einmalkäufe werden in besser planbare und über die Zeit auch in größere Einnahmequellen gewandelt. Gleichzeitig wird durch Updates sichergestellt, dass der Mehrwert für die Kundschaft erhalten bleibt. Zudem ist es jetzt der Kundschaft möglich, das Angebot mit einem übersichtlichen Einstiegspreis zu erhalten und die finanzielle Belastung über die kommenden Monate zu verteilen.

Abonnement-Modelle funktionieren sowohl auf der Business to Business (B2B) als auch auf der Business to Customer (B2C) Seite. Zwischen Unternehmen haben sich Software-as-a-Service (SaaS)-Modelle etabliert, die Cloud-basiert Softwarepakete zur Verfügung stellen. Verwandte Modelle hierzu sind PaaS, also Plattformen als Cloud-basierte Services oder IaaS, bei der Infrastruktur als ein Service-Modell zum Beispiel bei Web-Services zur Verfügung gestellt wird.

Im B2C-Sektor haben sich große Software-Anbieter wie z.B. Adobe dazu entschieden, vom klassischen Kauf- und Besitzmodell zum Abo-Modell zu wechseln. Die Verbraucher erhalten Produkte bequemer und kurzfristig erschwinglicher, während das Unternehmen wiederum eine sehr vorhersehbare und berechenbare Einnahmequelle generiert, bei der die Zwischenhändler wegfallen. Unglücklicherweise sind diese meist Cloud-basierten Lösungen nur dann für die Kunden tragbar, wenn auch immer ein voller Internetzugang gegeben ist. Zudem zahlen die Kunden bei Abonnement-Modellen auch dann, wenn das Angebot nicht genutzt wird (Beispiel Fitnessstudio).

Freemium ist ein Schachtelwort aus free und premium. Es bezieht sich auf Geschäftsmodelle, bei denen Unternehmen eine kostenlose Version ihrer Produkte anbieten, typischerweise mit bestimmten Einschränkungen, um Benutzer anzuziehen und sie schließlich als zahlende „Premium-Kundenschaft" zu gewinnen. Für die meisten Content- und Softwareunternehmen, die hohe Kundengewinnungskosten aufweisen, kann dies ein sehr leistungsfähiges Modell sein, insbesondere in überfüllten Märkten. Dadurch sinken die Kundenakquisitionskosten und ermöglichen dem Unternehmen, ein besseres Produkt zu einem erschwinglicheren Preis als die Konkurrenz anzubieten. Bekannt ist dieses Modell vor allem bei Antiviren-Software, wo ein abgespecktes Dienstleistungspaket kostenfrei zum Download angeboten wird. Bei weiterer Nutzung zeigt die Software weitere Schwachstellen auf, die dann aber nur durch ein Upgrade behoben werden können und das muss bezahlt werden. Auch in der Gaming-Industrie sind In-App-Käufe gang und gäbe. Hierbei kann man sich das Spiel kostenfrei herunterladen, aber will man im Spiel das nächste Level erreichen oder sich Vorteile verschaffen, müssen diese bezahlt werden.

Zusätzlich können auch Unternehmen bedient werden, an denen die Konkurrenz nicht interessiert ist, was wiederum zu schnellem Wachstum führt. Somit können gleichzeitig solide Margen beibehalten werden, die zur Reinvestition in das Geschäft genutzt werden können, was das Wachstum weiter beschleunigt. Das Freemium-Modell ist recht üblich für B2B-Softwareprodukte wie Zoom, die vor allem bei Mitarbeitern auf firmeninterner Ebene genutzt werden, aber auch für viele B2C-Dienste, wie Spotify und Apple iCloud, die direkt auf den Endkunden zugeschnitten sind. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Freemium-Modelle ohne eine starke Wertschöpfung aufgrund von fehlender Rentabilität häufig wieder eingestellt werden.

Plattformen sind heutzutage Orte im Netz, die die Zusammenkunft von Angebot und Nachfrage koordinieren und/oder erleichtern. Sie treten in vielen Formen und Ausprägungen auf, sind jedoch häufig Marktplätze oder Vermittler. In der Regel verdienen sie entweder mithilfe von Provisionen für eine geleistete Transaktion ihr Geld oder aber sie stellen der Angebotsseite die von ihnen erbrachte Mehrwertdienste in Rechnung. Einkaufszentren und Kleinanzeigen in Zeitungen sind nur einige Beispiele für traditionelle Plattform-Geschäftsmodelle. Digitale Plattformen haben das Geschäftsmodell kopiert, aber die Erreichbarkeit wesentlich erhöht, während der Aufwand gleichzeitig massiv reduziert worden ist. Dadurch sind digitale Plattformen wesentlich lukrativer geworden, da die jetzt geschaffenen globalen Plattformen enorme Skaleneffekte erzielen bei minimalen Einstiegskosten.

Zu den üblichen Verdächtigen gehören z.B. Amazon, Ebay, YouTube, Booking.com, Uber, Alibaba und der App Store. Obwohl es wahrscheinlich keine gute Idee ist, zu versuchen, mit diesen Giganten direkt zu konkurrieren, gibt es immer noch viele Nischen, in denen Plattform-Geschäftsmodelle viel Wert schaffen könnten. Die Herausforderung besteht darin, dass es oft wirklich schwierig ist, Plattformen auf den Weg zu bringen und eine kritische Masse zu erreichen, in der diese sich selbst tragen können.

Lange Zeit waren die Produzenten von Konsum- und Industriegütern beim Verkauf ihrer Waren traditionell auf eine oft komplizierte Lieferkette von Groß- und Einzelhändlern angewiesen. Die produzierenden Unternehmen hatten aufgrund ihres Vertriebsnetzes eine große geografische Reichweite und konnten ihre Größenvorteile ausnutzen. Doch mit dem Internet und der Einführung des E-Commerce hat das Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell rasch an Attraktivität und Popularität gewonnen und das in vielen Kategorien von Konsumgütern. Da der Zwischenhandel hier komplett wegfällt, ermöglicht dieser Ansatz höhere Gewinnspannen, erlaubt mehr Kontrolle über die Marke, das Kundenerlebnis und die Kundenbeziehung. Weiterhin liefert es zusätzlich mehr qualitativ hochwertige Daten zu Nachfrage und Kundenpräferenzen. Gerade der Bekleidungshandel hat dieses Modell schnell für sich entdeckt.

Der Verkauf professioneller Dienstleistungen ist zwar nichts Neues, aber es entstehen viele interessante neue Geschäftsmodelle, die sich um sie herum entwickelt haben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Geschäftsmodell von Open-Source-Softwareunternehmen wie Word-Press, Red Hat, SuSe und Elastic. Diese Unternehmen haben sehr beliebte Open-Source-Softwareprodukte entwickelt, die sie anderen Unternehmen völlig kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn man gute Software kostenlos zur Verfügung stellt, kann sie extrem weit verbreitet werden, wie es sicherlich bei den Produkten der oben genannten Firmen der Fall ist. Ohne das Open-Source-Modell hätten diese Firmen niemals den Marktanteil erreichen können, den sie tatsächlich erreicht haben. Wenn ihre Produkte erst einmal in großem Maßstab angenommen worden sind, sind die Open-Source-Unternehmen offensichtlich gut positioniert, um entweder professionelle Dienstleistungen zu verkaufen oder Hosting-Dienste für diese große Benutzergruppe anzubieten.

Dieselbe grundlegende Logik, etwas kostenlos oder mit Verlust zu verschenken und dann zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen an diese breitere Kundenbasis zu verkaufen, wird auch als Lockvogelstrategie bezeichnet. Sie hat sich in vielen Branchen durchgesetzt, z.B. im Einzelhandel, wo Geschäfte ein echtes Schnäppchen für bestimmte attraktive Produkte anbieten, um mehr Kunden anzulocken. Im Allgemeinen hat sich außerdem der Verkauf von Wartungs- und Versicherungsverträgen sowie anderen Zusatzdienstleistungen zu einem allgegenwärtigen Geschäftsmodell entwickelt, insbesondere im B2B-Bereich, aber auch für teurere B2C-Produkte wie Autos.

„Rasierer und Klingen“ steht für den Klassiker einer weiteren Form der oben erwähnten Lockvogel-Strategie, ist aber spezifisch für Güter mit einem längeren Lebenszyklus. Die Idee ist, dass ein Produkt, wie der klassische Nass-Rasierer, zu einem sehr erschwinglichen Preis in der Regel mit Verlust angeboten wird und dann die Gewinne durch den kontinuierlichen Verkauf ergänzender Verbrauchsartikel, wie z.B. der Klingen, erzielt werden. Weitere Beispiele in dieser Gruppe wären Drucker und Patronen, Kaffeemaschinen und Kapseln sowie elektrische Zahnbürsten und Bürsten.

Während die oben genannten Beispiele einige der innovativen Geschäftsmodelle abdecken, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen haben, gibt es auch viele andere: Franchising, Auktionen, Mikrozahlungen, „Zahl-was-du-willst“, und die Liste geht weiter. Es gibt viele Möglichkeiten zur Kombination der verschiedenen Geschäftsmodelle mit verschiedenen Produkt- und Dienstleistungsangeboten, um den dadurch geschaffenen Wert zu maximieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Innovation von Geschäftsmodellen ein mächtiges, aber immer noch sehr unterschätztes Instrument ist. Es lassen sich recht schnell und einfach Durchbrüche erzielen, die ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens sein können. Denn liegen die Geschäftsergebnisse hinter den eigenen Erwartungen zurück oder zielt man auf bedeutende Marktanteile der Konkurrenz, sind Geschäftsmodell-Innovationen mehr als nur einen Versuch wert.